Empathische Roboter sind Geräte, die in der Lage sind, menschliche Emotionen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Die Idee ist, dass diese Roboter eine bessere Interaktion mit Menschen ermöglichen, indem sie ihre Bedürfnisse und Emotionen verstehen und darauf reagieren können.

Allerdings muss man dazu sagen, dass die Technologie für empathische Roboter noch im Entwicklungsstadium ist und es momentan eher Prototypen und Forschungsprojekte als einsatzreife Produkte gibt. Es gibt jedoch bereits einige Anwendungen, bei denen empathische Roboter in Bereichen wie Pflege und Therapie eingesetzt werden, um die Interaktion mit Menschen zu verbessern.

Der Roboterhersteller Fanuc etwa unterstützt die Entwicklung eines einfühlsamen Roboters für den Einsatz in der Industrie. Das mit EU-Mitteln geförderte Forschungsprojekt „Fluently“ will eine Roboterplattform schaffen, die eine soziale Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ermöglicht.

Das auf drei Jahre angelegte Projekt unter der Leitung von Roboverse Reply verfolgt zwei Ziele: die Entwicklung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden, tragbaren Geräts für Industriearbeiter und Roboter sowie die Entwicklung eines speziellen Schulungszentrums mit der Bezeichnung „The Fluently RoboGym“, in dem Fabrikarbeiter und Roboter eine reibungslose Interaktion im Industrieprozess trainieren können.

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ist besonders wichtig in modernen intelligenten Fabriken, in denen sich Produktionsvolumen und Produkte ständig ändern und in denen mobile Transportsysteme und Roboter neben statischen Arbeitsplätzen stehen.

Die „Fluently“-Forscher konzentrieren ihre Entwicklungsarbeit auf drei für die europäische Wirtschaft wichtige Wertschöpfungsketten: die Demontage und das Recycling von Batterien für E-Bikes und Elektrofahrzeuge, Prüf- und Montageprozesse in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Aufarbeitung hochkomplexer Industrieteile mittels Laserbearbeitung.

Roboter könnten in Zukunft die Arbeitnehmer zumindest teilweise von der mit diesen Prozessen verbundenen Belastung befreien sowie einige der zeitaufwendigeren Aufgaben übernehmen. Dies würde helfen, einerseits die Kompetenzen und Erfahrungen der Arbeitnehmer zu erhalten und andererseits die Möglichkeiten ihrer Weiterqualifizierung erhöhen.

Wie einfache Maschinen zu emotionalen Familienmitgliedern werden

Die Vorstellung, dass Maschinen emotionale Bindungen zu Menschen entwickeln, gehört heute längst nicht mehr in die Zukunft. Dies belegt eine aktuelle Studie von Zhao & McEwen (2025), in der untersucht wurde, wie sich Familien zu ihrem 2021 eingeführten Vorleseroboter Luka verhielten. Ursprünglich als Leseförderung für Vorschulkinder konzipiert, blieb Luka vier Jahre später weiterhin in 18 von 19 Haushalten präsent – obwohl seine ursprünglich vorgesehene Funktion längst überflüssig war. Für die Kinder avancierte der 24 cm kleine, augenschönen Roboter zu einer emotional bedeutsamen Figur – sie betrachteten ihn als „kleinen Bruder“ oder gar als „einziges Haustier“. Diese Zuwendung belegt eindrucksvoll, dass selbst simple Maschinen Teil familiärer Bindungen werden können. Die emotionale Wertschätzung war offenbar keine Frage technisch eingebundener Funktionen, sondern resultierte aus nostalgischer Verbundenheit: Eltern sowie Kinder hielten Luka nicht mehr aus praktischer Notwendigkeit, sondern aus sentimentaler Erinnerung an gemeinsame Momente fest. In einigen Fällen wurde Luka sogar an jüngere Familienmitglieder als Art „Ruhestandsobjekt“ weitergereicht, was seinen symbolischen Wert weiter erhöhte. Beobachtet wurde auch, dass Luka dekorativ in Wohnräumen platziert und persönlich gestaltet wurde – mit Namensschild oder Spitze darunter, wie man es von Erinnerungsstücken kennt. Die Studie zeigt, dass schon wenige soziale Signale ausreichen können, um eine emotionale Bindung zwischen Mensch und Maschine herzustellen, und wirft damit ein neues Licht auf die soziale Rolle von Robotern im häuslichen Umfeld. Während die Technologie voranschreitet, könnten Roboter zukünftig nicht nur als funktionale Werkzeuge, sondern als emotionale Begleiter und Symbole menschlicher Erinnerung anerkannt werden – mit weitreichenden Implikationen für Design, Einsatz und den gesellschaftlichen Umgang mit KI-basierten Helfern.

Sprachmuster bei der Mensch-Roboter-Interaktion

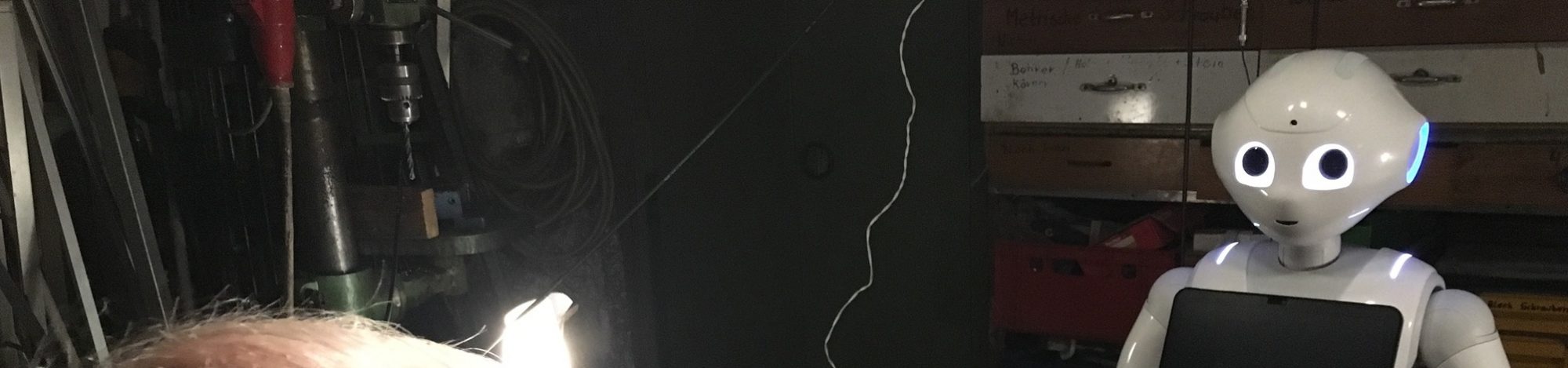

Die Kommunikation zwischen Menschen und Robotern unterscheidet sich deutlich von der Kommunikation untereinander, wie eine Studie von Coelho et al. (2025) zeigt. Wenn Menschen mit Maschinen interagieren, nutzen sie eine einfachere, direktere Sprache, die weniger Erklärungen und höfliche Formulierungen enthält. Das liegt daran, dass Menschen dazu tendieren, Robotern klare Befehle zu geben, während sie bei menschlichen Partnern eher Fragen oder indirekte Bitten verwenden. Die Studie untersuchte die Zusammenarbeit von 13 erwachsenen, deutschsprachigen Personen beim Aufbau eines Regals. Eine Gruppe arbeitete mit einem Industrieroboter, während die andere in Teams von zwei Personen zusammenarbeitete. Die Forschenden analysierten die Sprachmuster in beiden Szenarien und fanden heraus, dass fast die Hälfte (49 %) der Äußerungen an Roboter direkte Anweisungen waren, verglichen mit nur einem Drittel (33 %) in den menschlichen Teams. Die Anweisungen an Roboter waren oft kürzer, direkter und wiederholten sich häufiger, wie zum Beispiel „Arm weiter nach links.“ Im Gegensatz dazu formulierten die Teilnehmenden Anweisungen an andere Menschen als Fragen, etwa „Kannst du es mal kurz festhalten?“ . Zudem stellte man fest, dass die Kommunikation mit Robotern auch weniger erklärend war und keine Bemühungen unternommen wurden, ein gemeinsames Verständnis aufzubauen (z. B. „Das hier ist der Schraubenzieher.“). Viele Teilnehmende empfanden die Kommunikation mit den Robotern als zu einfach oder zu langsam, obwohl auch emotionale Äußerungen wie Lob vorkamen. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Design von Robotern die natürlichen Kommunikationsmuster von Menschen stärker berücksichtigen sollte, um eine fließendere Interaktion zu ermöglichen. Möglicherweise gelten diese Ergebnisse des Experiments nicht für alle Mensch-Roboter-Interaktionen, da die Studie mit einem Roboterarm und teilweise ferngesteuerter oder vorprogrammierter Reaktion durchgeführt wurde.

Literatur

Coelho, S. G., Kaden, S., Beccard, M., Röhrbein, F. & Sanchez-Stockhammer, C. (2025). Another bit. Upwards. Okay, stop. Do we talk differently to humans and robots when assembling a shelf together? Proceedings of the Mensch und Computer 2025, 465–470.

Stangl, W. (2025, 20. September). Sprachmuster bei der Mensch-Roboter-Interaktion – 👁️👁️ was stangl bemerkt ….

Sprachmuster bei der Mensch-Roboter-Interaktion

Zhao, Z., & McEwen, R. (2025). The Robot That Stayed: Understanding How Children and Families Engage with a Retired Social Robot. Frontiers in Robotics and AI, doi:10.3389/frobt.2025.1628089

https://www.bigdata-insider.de/fluently-forscht-am-empathischen-roboter-a-f6225a06edc3fc848bd496dc2ba50772/ (23-02-14)

Cartwheel Robotics entwickelt soziale, humanoide Roboter mit niedlichem Aussehen und starker Persönlichkeit, die Menschen Gesellschaft leisten und einfache Aufgaben übernehmen sollen.

Cartwheel Robotics entwickelt soziale, humanoide Roboter mit niedlichem Aussehen und starker Persönlichkeit, die Menschen Gesellschaft leisten und einfache Aufgaben übernehmen sollen.