Da der Paläogenetiker Svante Pääbo 2009 gemeinsam mit seinem Team das Neandertaler-Genom entschlüsselte, züchtet er nun Mini-Neandertalergehirne, die er in Roboter verpflanzen will. Von der Gehirnmasse der Neandertaler ist heute nichts mehr erhalten, allerdings gibt es im Labor des Institute of Molecular Biotechnology in Wien bereits stecknadelkopfgroße Abkömmlinge des urzeitlichen Vorbilds, die mit der Genschere CRISPR/Cas9 und natürlich dem Wissen über die alte DNA hergestellt wurden.

Anmerkung: Die Genschere Crispr/Cas9 ist eine neue Methode des Genome Editing und wird als Revolution in der Gentechnik gefeiert. Mit ihr lässt sich DNA in nahezu allen lebenden Zellen und Organismen einfach, schnell und vor allem präzise an einer bestimmten Stelle verändern. Das neue Präzisionswerkzeug ermöglicht es, DNA gezielt im Erbgut zu entfernen oder einzufügen. Crispr/Cas wird inzwischen standardmäßig in Forschung und Entwicklung eingesetzt und hat wesentlich zu deren Beschleunigung beigetragen. Vor allem bei der Heilung von Krankheiten und der Züchtung von Pflanzen, die beispielsweise der Klimakrise trotzen sollen, werden große Hoffnungen in Crispr/Cas gesetzt. Die Anwendung dieser Methode wirft jedoch auch ethische Fragen auf, die im Zusammenhang mit möglichen Anwendungen diskutiert werden.

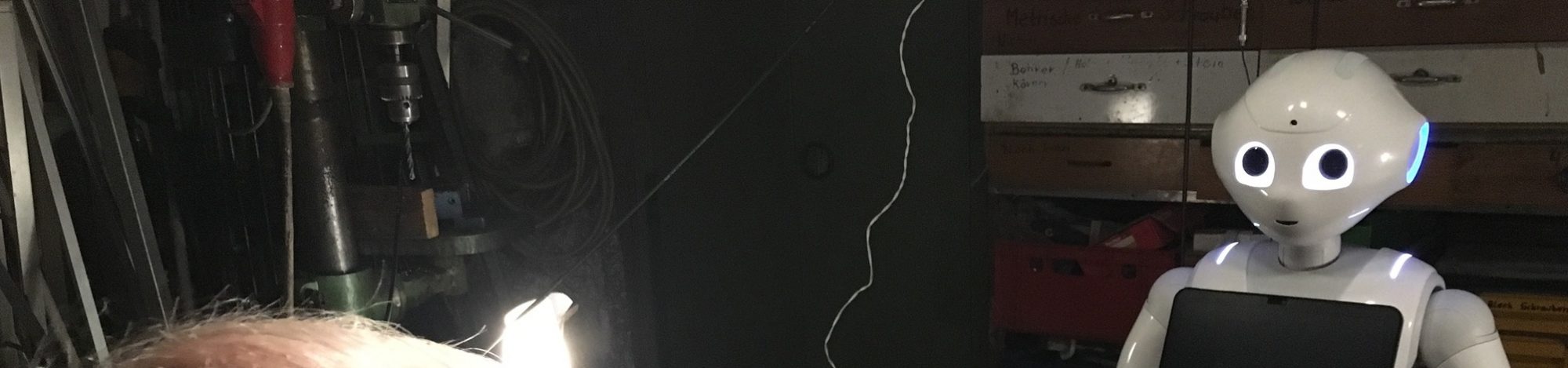

Die Wissenschaftler setzten dann die Neandertaler-Variante des Gens NOVA1 in menschliche Stammzellen ein, wobei sie die Großhirnrinde der Neandertaler in einer winzig kleinernVersion wachsen ließen, wobei die Organoide wie Popcorn wirken, während die menschlichen Gehirne im Gegensatz eher eine Kugelform besitzen. Außerdem fanden sich im Inneren Strukturen, die sich auch bei Menschen zeigen, die mit neurologischen Defekten zu kämpfen haben. Wenn diese Organoide eines Tages perfek« sind, möchten die Forscher sie in krabbenähnliche Roboter verpflanzen, in der Hoffnung, dass die kleinen Gehirne die Maschinen steuern lernen.

Literatur

https://www.trendsderzukunft.de/forscher-zuechten-neandertaler-gehirne-um-sie-in-roboter-zu-pflanzen/ (21-11-28)