Schlagzeilen über Roboter und künstliche Intelligenz haben Konjunktur. Chancen, Hoffnungen, Vorbehalte und Ängste bilden die Ambivalenz dieser Zukunftsthemen ab. Die Meldungen gehen von Fragen wie Was macht uns künftig noch einzigartig? und Was machen wir morgen? über Feststellungen Mein Rivale, der Roboter und Mensch-Maschine: Ein offenes Match bis zu Appellen wie Die Roboter kommen. Fürchtet euch (nicht)! oder Schafft euch nicht ab! Den teils alarmierenden Schlagzeilen stehen zweifelnde und selbstkritische Meldungen aus der wissenschaftlichen Community gegenüber: Why are robots not becoming domestic products? oder It’s been a tough few years for social home robots: Where do we go from here?

Bereits heute durchdringt Technik in vielerlei Gestalt den menschlichen Alltag, von stationären und mobilen Geräten bis zu Sensoren und Prozessoren am oder im Körper. Technik hat sich in unterschiedlichen Größenordnungen und Distanzen zum menschlichen Körper verstetigt: von Smartwatches und Smartphones über Tablets, Laptops und TV-Bildschirme bis zu Medienfassaden. Technik hält auf diese Weise in immer mehr Produkte, Dienstleistungen und Orte des privaten Lebens Einzug.

Nach der Vorstellung des ubiquitous computing, konzipiert von Mark Weiser in den frühen 90er Jahren, hat sich die Technologie im 21. Jahrhundert in das Gewebe des Alltags eingeflochten (Weiser, 1993). Entscheidend dabei ist die Vernetzung automatisiert operierender Sensoren und Endgeräte. Dadurch tritt die Komplexität des Netzwerkes für den Benutzer in den Hintergrund und die Technologie wird scheinbar unsichtbar. Mit dem Internet der Dinge, das physische Gegenstände mit virtuellen Netzwerken vernetzt, wird Weisers Vision des ubiquitous computing zunehmend Realität.

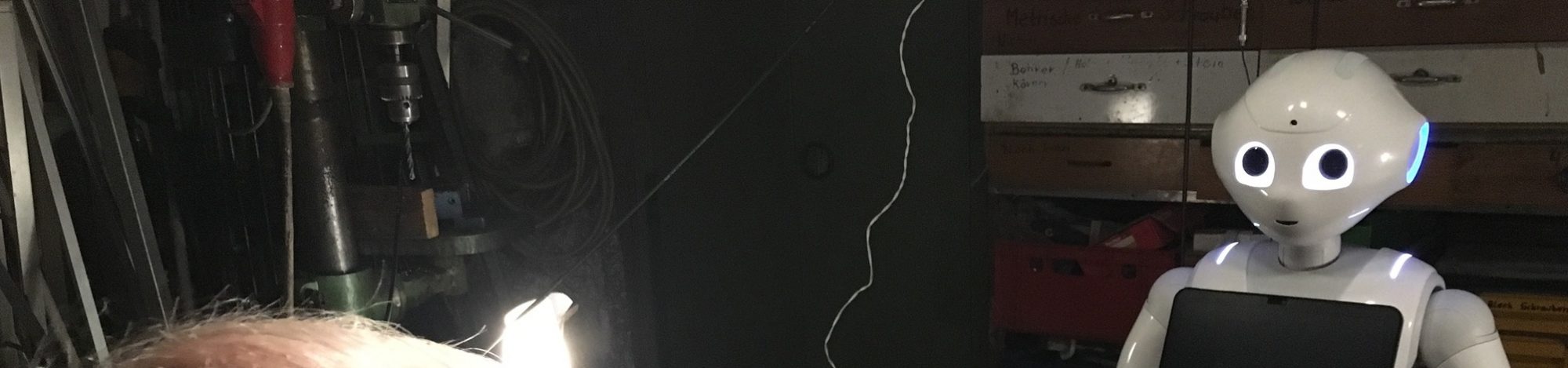

Während viele Technologien selbstverständlicher Teil des Alltags geworden sind, gewinnen sogenannte soziale Roboter, die für Aufgaben in alltäglichen Lebensräumen entwickelt werden, zunehmend an Aufmerksamkeit. Insbesondere die Robotik dient seit jeher als Projektionsfläche von utopischen Hoffnungen bis zu dystopischen Szenarien. Die Erwartungen an diese Technologie speisen sich zum Teil aus den fast schon hundert Jahre alten Fantasien aus Romanen und Filmen der Science-Fiction. Abgesehen von Robotern, die Staub saugen oder Rasen mähen, haben es jedoch bislang kaum Roboter aus den Forschungslaboren in den häuslichen Alltag geschafft.

Fortschritte in unterschiedlichen Disziplinen wie der Elektrotechnik, dem Maschinenbau und der Informatik haben in den letzten Jahren zu einem Aufschwung von Robotik und künstlicher Intelligenz (KI) beigetragen. Zu den Fortschritten zählen unter anderem Verbesserungen der Rechenleistung und Datenspeicherung, leistungsfähige Algorithmen, die Entwicklung neuer Aktoren, vernetzte Sensoren und weltweite Netzwerke mit hohen Bandbreiten. In speziellen Anwendungsbereichen übernehmen Roboter bereits für den Menschen gefährliche, repetitive und körperlich anstrengende Tätigkeiten (dull, dirty and dangerous jobs), etwa in radioaktiv verseuchten Atomanlagen, bei der Tiefsee-Erkundung oder bei der Inspektion von Minen. Auch KI-Algorithmen haben in speziellen Bereichen ihre Fähigkeiten bewiesen, z.B. als sie die weltbesten menschlichen Spieler in Schach (1997), Jeopardy (2011), Go (2017) oder Poker gegen mehrere Gegner (2019) besiegten. Qualifizieren jedoch diese Entwicklungen und Erfolge Roboter auch für den Einsatz in Wohnumgebungen?

Die Zusammenführung der Bereiche Robotik und KI lassen den Einsatz sozialer Roboter in privaten Lebensbereichen zunehmend realistisch erscheinen. Vereinzelt verrichten Roboter im Haushalt, etwa in Form von Staubsaugern oder Rasenmähern, als kommerziell verfügbare Produkte bereits nützliche Dienste. Eine erkennbare Entwicklung bei dieser Art von Robotern in begrenzten Anwendungskontexten besteht darin, robotische Fähigkeiten in bereits bestehende Produktkategorien zu integrieren. Viele darüber hinausgehende Anwendungsgebiete im Alltag sind jedoch noch nicht klar definiert. Als verkörperte, vernetzte und teils räumlich mobile Technologie werden soziale Roboter für unterschiedliche Rollen entwickelt, von hilfreichen Assistenten im Haushalt über Pflegeroboter für ältere Personen bis zu Companion Robotern. Ob die in die Robotik gesetzten Erwartungen tatsächlich erfüllt werden, bleibt fraglich. Es hat sich gezeigt, dass die Vorhersagen von Experten kaum Konvergenz aufweisen und dass es einen starken Trend gibt, die Entwicklung der nächsten 15 bis 25 Jahre ab dem jeweiligen Prognosezeitpunkt tendenziell zu optimistisch vorherzusagen (Österreichischer Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz, 2018).

Neben der Frage, welche Aufgaben Roboter und Assistenzsysteme übernehmen können, steht daher auch die Frage, welche Aufgaben sie übernehmen sollen. Gibt es Kompetenzbereiche, die vor der Übernahme durch Roboter geschützt werden sollen? Soll die technische Machbarkeit die Grenze dafür sein, welche Tätigkeiten von Roboter ausgeführt werden? Wo verläuft die Grenze zwischen gewolltem Komfort und ungewolltem Kompetenzverlust? Welche gesellschaftlichen und individuellen Folgen haben soziale Roboter und Assistenzsysteme? Bruno Gransche (2017) fragt in diesem Zusammenhang: Assistieren wir uns zu Tode? Um diese vielfältigen Fragestellungen zu adressieren, hat sich ein interdisziplinäres Forschungsfeld zu sozialen Robotern und Assistenzsystemen gebildet.

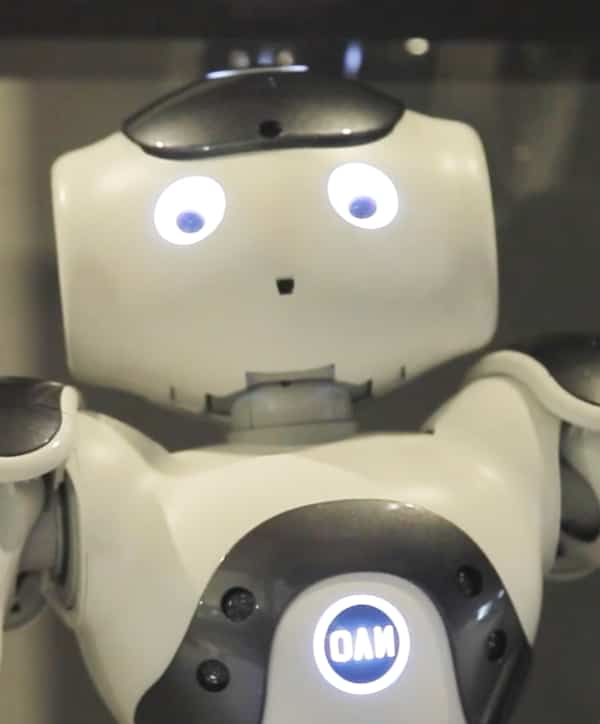

Eine aktuelle Studie von Hoffmann & Krämer (2021) mit Studierenden hat festgestellt, dass wenn ein humanoider Roboter Menschen während einer Unterhaltung diese berührt, sie sich besser fühlen und eher bereit sind, einer Aufforderung nachzukommen als ohne diese Berührung. In dieser Studie mussten die ProbandInnen eine Unterhaltung mit dem humanoiden Roboter NAO der Firma Softbank Robotics führen, wobei während des Gesprächs, in dem es um ein Studienberatungsthema ging, der Roboter einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern scheinbar spontan kurz die Hand tätschelte. Die so berührten Versuchspersonen reagierten durchweg positiv, denn die meisten lächelten oder lachten, niemand zog die Hand weg. Die Bereitschaft, dem Ratschlag des Roboters zu folgen, indem sie ein bestimmtes Studienangebot in Betracht zogen, war bei den Versuchspersonen, die der Roboter berührt hatte, größer als bei denen, die keine Berührung erfahren hatten.

Eine aktuelle Studie von Hoffmann & Krämer (2021) mit Studierenden hat festgestellt, dass wenn ein humanoider Roboter Menschen während einer Unterhaltung diese berührt, sie sich besser fühlen und eher bereit sind, einer Aufforderung nachzukommen als ohne diese Berührung. In dieser Studie mussten die ProbandInnen eine Unterhaltung mit dem humanoiden Roboter NAO der Firma Softbank Robotics führen, wobei während des Gesprächs, in dem es um ein Studienberatungsthema ging, der Roboter einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern scheinbar spontan kurz die Hand tätschelte. Die so berührten Versuchspersonen reagierten durchweg positiv, denn die meisten lächelten oder lachten, niemand zog die Hand weg. Die Bereitschaft, dem Ratschlag des Roboters zu folgen, indem sie ein bestimmtes Studienangebot in Betracht zogen, war bei den Versuchspersonen, die der Roboter berührt hatte, größer als bei denen, die keine Berührung erfahren hatten.