Abe, S. (2015). Celebration of the Establishment of the Robot Revolution Initiative Council. Verfügbar unter: https://japan.kantei.go.jp/97_abe/actions/201505/15article3.html [Zugriff: 10.06.2019].

Aicher, O. (1982). Die Küche zum Kochen: Werkstatt einer neuen Lebenskultur. München: D.W. Callwey.

Appel, M., Marker, C. & Mara, M. (2019). Otakuism and the Appeal of Sex Robots. Frontiers in Psychology, 10(569).

Appel, M., Weber, S., Krause, S. & Mara, M. (2016). On the Eeriness of Service Robots with Emotional Capabilities. In International Conference on Human Robot Interaction.

Arnold, H. (2001). Martina Löw: Raumsoziologie. Geographische Revue(2), 103-105.

Asimov, I. (1942). Runaround. Astounding Science Fiction, 29(1), 94-103.

Auger, J. (2014). Living With Robots: A Speculative Design Approach. Journal of Human-Robot Interaction, 3(1), 20-42.

Bartneck, C. & Hu, J. (2004). Rapid prototyping for interactive robots. In The 8th Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-8).

Bartneck, C., Kulić, D., Croft, E. & Zoghbi, S. (2009). Measurement instruments for the anthropomorphism, animacy, likeability, perceived intelligence, and perceived safety of robots. International Journal of Social Robotics, 1(1), 71-81.

Baudrillard, J. (2001). Das System der Dinge – Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen (J. Garzuly, Trans.). Frankfurt: Campus Verlag.

Baumgaertner, B. & Weiss, A. (2014). Do Emotions Matter in the Ethics of Human-Robot Interaction? – Artificial Empathy and Companion Robots. In International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction, London, UK.

Beetz, M., Bandouch, J., Kirsch, A., Maldonado, A., Müller, A. & Rusu, R. B. (2008). The Assistive Kitchen—A Demonstration Scenario for Cognitive Technical Systems. In International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, München.

Berker, T. (2006). Domestication of Media and Technology. New York: Open University Press.

Bernau, P. (2014, 13.06.). Innovationen verbreiten sich schneller – Reichtum wird nutzlos. Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bethel, C. L. & Murphy, R. R. (2010). Review of human studies methods in HRI and recommendations. International Journal of Social Robotics, 2(4), 347-359.

Bieling, T. & Joost, G. (2017). Technikgestaltung und Inklusion – Behinderung im Spannungsfeld von Technologie und Design. In A. Burchardt & H. Uszkoreit (Hrsg.), IT für soziale Inklusion (S. 11-28). Berlin, Boston: De Gruyter.

Biniok, P. (2016). Soziotechnische Assistenzensembles. In Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen, Hamburg.

BMBF. (2018). Richtlinie zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet „Robotische Systeme für die Pflege“. Verfügbar unter: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2088.html [Zugriff: 02.03.2019].

Bonanni, L., Lee, C.-H. & Selker, T. (2005). CounterIntelligence: Augmented Reality Kitchen. In Conference on Human Factors in Computing Science, Portland, Oregon, USA.

Breazeal, C. (2004). Social interactions in HRI: the robot view. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 34(2), 181-186.

Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2017). Humanoide Roboter: sympathisch oder unheimlich? Verfügbar unter: https://www.bmbf.de/de/humanoide-roboter-sympathisch-oder-unheimlich-4918.html [Zugriff: 5.10.2017].

Čas, J., Rose, G. & Schüttler, L. (2017). Robotik in Österreich: Kurzstudie – Entwicklungsperspektiven und politische Herausforderungen. Wien: Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Cervera, E., García, J. C. & Sanz, P. J. (2015). Toward the Robot Butler: The HUMABOT Challenge. IEEE Robotics and Automation Magazine, 22, 8-17.

Christaller, T., Decker, M., Gilsbach, J. M., Hirzinger, G., Schweighofer, E., Schweitzer, G. et al. (2001). Robotik. Perspektiven für menschliches Handeln in der zukünftigen Gesellschaft. Berlin: Springer.

Coeckelbergh, M. (2011). Humans, animals, and robots: A phenomenological approach to human-robot relations. International Journal of Social Robotics, 3(2), 197-204.

Coeckelbergh, M. (2015). Care robots and the future of ICT-mediated elderly care: a response to doom scenarios. AI & SOCIETY, 1-8.

Cooperstock, J. R., Fels, S. S., Buxton, W. & Smith, K. C. (1997). Reactive environments. Communications of the ACM, 40(9), 65-73.

Dario, P., Guglielmelli, E., Laschi, C. & Teti, G. (1999). MOVAID: a personal robot in everyday life of disabled and elderly people. Technology and Disability, 10(2), 77-93.

Dautenhahn, K. (2007a). Methodology and themes of human-robot interaction: a growing research field. International Journal of Advanced Robotic Systems.

Dautenhahn, K. (2007b). Socially intelligent robots: dimensions of human–robot interaction. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 362(1480), 679-704.

Davidson, A. (2017, 23.10.). A Washing Machine That Tells the Future. The New Yorker.

Deger, P. (2002). Martina Löw: Raumsoziologie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 54(3), 607-609.

Duffy, B. R. (2003). Anthropomorphism and the social robot. Robotics and autonomous systems, 42(3), 177-190.

Dunne, A. (2005). Hertzian tales: electronic products, aesthetic experience, and critical design. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Elias, N. (1983). Die höfische Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Elias, N. (1990). Engagement und Distanzierung. Arbeiten zur Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Elias, N. (2000). Was ist Soziologie? (9). Weinheim: Juventa.

Engler, A. & Schulze, E. (2016). Nutzerstudie im Projekt LISA Habitec. In R. Weidner (Hrsg.), Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen (S. 453-463). Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität.

Epley, N. (2014). Q&A with Nicholas Epley Part 2: Ourselves & Our Technology. Verfügbar unter: http://thepsychreport.com/conversations/qa-with-nicholas-epley-part-2-ourselves-our-technology/ [Zugriff: 04.03.2019].

Europäische Kommission. (2018). Mitgliedstaaten und Kommission arbeiten gemeinsam an Förderung künstlicher Intelligenz „Made in Europe“. Brüssel.

Europäisches Parlament. (2017). Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (2015/2103 (INL)). Brüssel.

Eurostat. (2008). Population pyramids of the European Union. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Population_pyramid [Zugriff: 10.05.2019].

Eurostat. (2018). Population structure and ageing. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing [Zugriff: 10.05.2019].

Farrington, K. (2017). Towards a Standard for Smart Buildings – Energy Efficient Neighborhoods. Verfügbar unter: https://youtu.be/QCAOkhCS224 [Zugriff: 01.05.2019].

FFG. (2019). Jahresbericht 2018. Wien: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft.

Fink, J. (2012). Anthropomorphism and Human Likeness in the Design of Robots and Human-Robot Interaction. In International Conference on Social Robotics.

Fong, T., Nourbakhsh, I. & Dautenhahn, K. (2003). A survey of socially interactive robots. Robotics and autonomous systems, 42(3), 143-166.

Forlizzi, J. (2007). How Robotic Products Become Social Products: An Ethnographic Study of Cleaning in the House. In Proceedings of the ACM/IEEE international conference on Human-robot interaction.

Frank, S. (2009). Die ›Architektur der Gesellschaft‹ aus Sicht der Gender Studies. In J. Fischer & H. Delitz (Hrsg.), Die Architektur der Gesellschaft (S. 253-288). Bielefeld: Transcript.

Frederick, C. (1918). The New Housekeeping: Efficiency Studies in Home Management. Garden City, N.Y.: Doubleday, Page & Co.

Gaßner, R. & Steinmüller, K. (2009). Welche Zukunft wollen wir haben? Visionen, wie Forschung und Technik unser Leben verändern sollen. Berlin: IZT-Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.

Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Giddens, A. (1988). Die Konstitution der Gesellschaft: Grundzüge einer Theorie der Strukturierung. Frankfurt / New York: Campus Verlag.

Giedion, S. (1965). Raum Zeit und Architektur: Die Entstehung einer neuen Tradition. Ravensburg: Ravensburg.

Gnambs, T. & Appel, M. (2019). Are robots becoming unpopular? Changes in attitudes towards autonomous robotic systems in Europe. Computers in Human Behavior, 93, 53-61.

Gransche, B. (2017). Wir assistieren uns zu Tode – Leben mit Assistenzsystemen zwischen Kompetenz und Komfort. In P. Biniok & E. Lettkemann (Hrsg.), Assistive Gesellschaft (S. 77-97). Wiesbaden: Springer.

Gray, K. & Wegner, D. M. (2012). Feeling robots and human zombies: Mind perception and the uncanny valley. Cognition, 125(1), 125-130.

Hall, E. T. (1966). The hidden dimension, man’s use of space in public and private. London, England: The Bodley Head.

Hamada, R., Okabe, J., Ide, I., Satoh, S. i., Sakai, S. & Tanaka, H. (2005). Cooking Navi: Assistant for Daily Cooking in Kitchen. In International Conference on Multimedia, Singapore.

Hanisch, R. & Widrich, M. (1999). Architektur der Küche. Zur Umwertung eines Wirtschaftsraums in der europäischen Architektur des zwanzigsten Jahrhunderts. In E. Miklautz, H. Lachmayer & R. Eisendle (Hrsg.), Die Küche. Zur Geschichte eines architektonischen, sozialen und imaginativen Raums (S. 17-47). Wien – Köln – Weimar: Böhlau.

Haraway, D. (2003). The Companion Species Manifesto: Dogs, people, and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press.

Hashimoto, A., Mori, N., Funatomi, T., Yamakata, Y., Kakusho, K. & Minoh, M. (2008). Smart kitchen: A user centric cooking support system. In Proceedings of IPMU.

Hashimoto, A., Sasada, T., Yamakata, Y., Mori, S. & Minoh, M. (2014). Kusk dataset: Toward a direct understanding of recipe text and human cooking activity. In UbiComp ’14, Seattle, WA, USA.

Hawley, M., Poor, R. D. & Tuteja, M. (1997). Things that think. Personal Technologies, 1(1), 13-20.

Heider, F. & Simmel, M. (1944). An experimental study of apparent behavior. The American journal of psychology, 57(2), 243-259.

Heinze, R. G. (2016). Soziotechnisch unterstütztes Wohnen im Alter. In R. Weidner (Hrsg.), Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen. Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität.

Heuwinkel, K. (2013). Framing the Invisible–The Social Background of Trust. In R. Trappl (Hrsg.), Your Virtual Butler (S. 16-26). Berlin Heidelberg: Springer.

Hoffman, G. (2019, 01.05.2019). Anki, Jibo, and Kuri: What We Can Learn from Social Robots That Didn’t Make It. IEEE Spectrum.

Hoffmann, L. & Krämer, N. C. (2021). The persuasive power of robot touch. Behavioral and evaluative consequences of non-functional touch from a robot. PLoS ONE, doi:10.1371/journal.pone.0249554.

Hoorn, J. F., Konijn, E. A. & Pontier, M. A. (2018). Dating a Synthetic Character is Like Dating a Man. International Journal of Social Robotics, 1-19.

Horizon 2020. (2017). Multi-Annual Roadmap for Robotics in Europe.

Huijnen, C., Badii, A., van den Heuvel, H., Caleb-Solly, P. & Thiemert, D. (2011). “Maybe it becomes a buddy, but do not call it a robot”–seamless cooperation between companion robotics and smart homes. In Ambient Intelligence (S. 324-329). Heidelberg: Springer.

Iba, W. (2013). Before We Get There, Where Are We Going? In Your Virtual Butler (S. 54-69). Berlin: Springer.

Ishiguro, H. (2006). Interactive Humanoids and Androids as Ideal Interfaces for Humans, 11th International Conference on Intelligent User Interfaces (S. 2-9): ACM.

Jacob, S. (2018). Machines of Loving Grace – The city as a distributed robot & the omnipresent intelligence of data networks. Uncube Magazine, 36.

Kahn, P. H., Freier, N. G., Friedman, B., Severson, R. L. & Feldman, E. N. (2004). Social and moral relationships with robotic others?, IEEE International Symposium on Robots and Human Interactive Communication (S. 545-550): IEEE.

Kätsyri, J., Förger, K., Mäkäräinen, M. & Takala, T. (2015). A review of empirical evidence on different uncanny valley hypotheses: support for perceptual mismatch as one road to the valley of eeriness. Frontiers in psychology, 6, 390.

Kieliba, Paulina, Clode, Danielle, Maimon-Mor, Roni O. & Makin, Tamar R. (2021). Robotic hand augmentation drives changes in neural body representation. Science Robotics, 6, doi:10.1126/scirobotics.abd7935.

Kitano, N. (2007). Animism, Rinri, modernization; the base of Japanese robotics. In IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Koay, K. L., Syrdal, D. S., Ashgari-Oskoei, M., Walters, M. L. & Dautenhahn, K. (2014). Social Roles and Baseline Proxemic Preferences for a Domestic Service Robot. International Journal of Social Robotics, 6(4), 469-488.

Köck, M. (2010). Technik – eine Domäne für Männer, Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Mainz.

Koenen, G. (2019, 09.05.2019). Im Motorenwerk des Sozialismus. Die Zeit, p. 47.

Kollewe, C. (2017). (In-)Aktivitäten des täglichen Lebens. In C. Kollewe (Hrsg.), Pflegedinge: Materialitäten in Pflege und Care. Bielefeld: transcript.

Koppula, H. S., Anand, A., Joachims, T. & Saxena, A. (2011). Semantic Labeling of 3D Point Clouds for Indoor Scenes. In Advances in Neural Information Processing Systems, Granada.

Krais, B. (2001). Rezension: Martina Löw: Raumsoziologie. Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs-und Sozialforschung, 2, 347-348.

Kriz, S., Damera, P. & Porter, J. R. (2010). A Place for Fictional Robots in HRI Research?, Human-Robot Interaction Conference. Osaka, Japan.

Krueger, M. W. (1977). Responsive Environments, National Computer Conference (S. 423-433). Dallas, Texas: AFIPS Press.

Lam, C.-P., Chou, C.-T., Chiang, K.-H. & Fu, L.-C. (2011). Human-Centered Robot Navigation—Towards a Harmoniously Human–Robot Coexisting Environment. IEEE Transactions on Robotics, 27(1), 99-112.

Latour, B. (1996a). Der Berliner Schlüssel. Erkundung eines Liebhabers der Wissenschaft. Berlin: Akademieverlag.

Latour, B. (1996b). On actor-network theory: A few clarifications. Soziale Welt, 369-381.

Lehmann, H., Walters, M. L., Dumitriu, A., May, A., Koay, K. L., Saez-Pons, J. et al. (2013). Artists as HRI Pioneers: A Creative Approach to Developing Novel Interactions for Living with Robots, ICSR 2013: Social Robotics (S. 402-411). Cham: Springer.

Leite, I., Martinho, C., Pereira, A. & Paiva, A. (2009). As time goes by: Long-term evaluation of social presence in robotic companions, International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) (S. 669-674). Toyama, Japan: IEEE.

Lepreux, V. & Mischi, M. (Regisseur) (2019). Die Revolution der Roboter – Intelligente Maschinen haben die Arbeitswelt erobert: 3sat.

Li, D., Rau, P. P. & Li, Y. (2010). A Cross-cultural Study: Effect of Robot Appearance and Task. International Journal of Social Robotics, 2(2), 175-186.

Lieu, J. (2018). Delivery robot catches fire at university campus, students set up vigil. Verfügbar unter: https://mashable.com/article/kiwibot-fire-uc-berkeley/?europe=true [Zugriff: 17.05.2019].

Lindner, F. (2015). Soziale Roboter und soziale Räume: Eine Affordanz-basierte Konzeption zum rücksichtsvollen Handeln. Universität Hamburg, Hamburg.

Linner, T., Güttler, J., Bock, T. & Georgoulas, C. (2015). Assistive Robotic Micro-Rooms for Independent Living. Automation in Construction, 51, 8-22.

Lipp, B. (2016). Caring for robots: How assistive robotics may change our homes. Verfügbar unter: https://robohub.org/caring-for-robots-how-assistive-robotics-may-change-our-homes/ [Zugriff: 04.04.2019].

Loh, J. (2019). Roboterethik: Eine Einführung. Berlin: Surkamp.

Lohmann, M. F. (2017). Ein europäisches Roboterrecht–überfällig oder überflüssig? Zeitschrift für Rechtspolitik: ZRP(6), 168-171.

Löw, M. (2001). Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Luhmann, N. (2014). Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität (5). Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.

Łupkowski, P., Rybka, M., Dziedzic, D. & Włodarczyk, W. (2019). The Background Context Condition for the Uncanny Valley Hypothesis. International Journal of Social Robotics, 11(1), 25-33.

Lupton, E. & Miller, J. A. (1996). Bathroom, the Kitchen, and the Aesthetics of Waste. New York: Princeton Architectural Press.

MacDorman, K. F. (2005). Mortality Salience and the Uncanny Valley, International Conference on Humanoid Robots (S. 399-405). Tsukuba, Japan: IEEE.

Manzini, E. (1989). The Material of Invention. MIT Press: Cambridge, MA.

Mara, M. (2017). Die Roboter sind da! Ein Reisebericht aus Tokio. Verfügbar unter: https://blog.univie.ac.at/die-roboter-sind-da-ein-reisebericht-aus-tokio/ [Zugriff: 15.07.2019].

Mara, M. & Appel, M. (2015). Effects of lateral head tilt on user perceptions of humanoid and android robots. Computers in Human Behavior, 44, 326-334.

Matuszak, R. & Seitschek, D. (2012). HOBBIT – The Mutual Care Robot. Psychologie in Österreich, 3/4 2012, 342-345.

Mayer, P. & Panek, P. (2013). A Social Assistive Robot in an Intelligent Environment. Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik, 219-220.

McCarthy, J. (1979). Ascribing Mental Qualities to Machines: Computer Science Department, Stanford University.

McDermott, F. (2019). Incidental Internet Infrastructures. Verfügbar unter: https://www.thesitemagazine.com/read/incidental-internet-infrastructures [Zugriff: 18.07.2019].

Mennicken, S., Vermeulen, J. & Huang, E. M. (2014). From today’s augmented houses to tomorrow’s smart homes: new directions for home automation research, International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (S. 105-115). Seattle, Washington: ACM.

Meyer, E. (1927). Das Küchenproblem auf der Werkbundausstellung. Die Form. Monatszeitschrift für Gestaltende Arbeit, 2(1), 299-307.

Miklautz, E., Lachmayer, H. & Eisendle, R. (1999). Einleitung. In E. Miklautz, H. Lachmayer & R. Eisendle (Hrsg.), Die Küche. Zur Geschichte eines architektonischen, sozialen und imaginativen Raums (S. 9-16). Wien – Köln – Weimar: Böhlau.

Mitzner, T. L., Chen, T. L., Kemp, C. C. & Rogers, W. A. (2014). Identifying the Potential for Robotics to Assist Older Adults in Different Living Environments. International Journal of Social Robotics, 6(2), 213-227.

Morales, A., Azad, P., Asfour, T., Kraft, D., Knoop, S., Dillmann, R. et al. (2006). An anthropomorphic grasping approach for an assistant humanoid robot, International Symposium on Robotics. Düsseldorf.

Mori, M. (1970). Bukimi no tani (The Uncanny Valley) (Translated by Karl F. MacDorman and Norri Kageki). Energy, 33-35.

Nakauchi, Y., Fukuda, T., Noguchi, K. & Matsubara, T. (2005). Intelligent Kitchen: Cooking Support by LCD and Mobile Robot with IC-Labeled Objects. In International Conference on Intelligent Robots and Systems, Edmonton, Kanada.

Neufert, E. & Kister, J. (2005). Bauentwurfslehre (Bd. 38). Wiesbaden: Vieweg & Sohn.

Nomura, T. (2015). General Republics’ Opinions on Robot Ethics: Comparison between Japan, the USA, Germany, and France. In 4th International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction, Canterbury, UK.

Nomura, T., Syrdal, D. S. & Dautenhahn, K. (2015). Differences on Social Acceptance of Humanoid Robots between Japan and the UK. In M. Salem, A. Weiss, P. Baxter & K. Dautenhahn (Hrsg.), International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction (S. 115-120). Canterbury, UK.

Olivier, P., Xu, G., Monk, A. & Hoey, J. (2009). Ambient Kitchen: designing situated services using a high fidelity prototyping environment. In Proceedings of the 2nd International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Korfu, Griechenland.

Österreichischer Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz. (2018). Die Zukunft Österreichs mit Robotik und Künstlicher Intelligenz positiv gestalten. Wien.

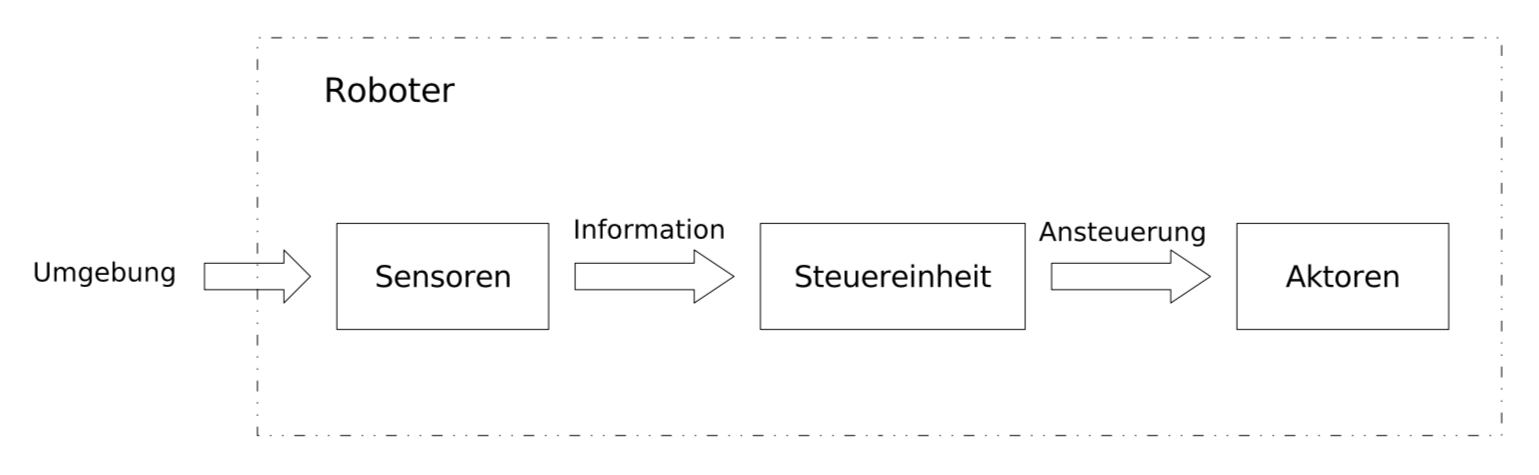

Oubbati, M. (2007). Robotik. Skript zur Vorlesung Robotik. Verfügbar unter: https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/iui.inst.130/Arbeitsgruppen/Robotics/Robotik/Robotik-Skript_07-08.pdf [Zugriff: 21.02.2020].

Palladio, A. (1984). Die vier Bücher zur Architektur (A. Beyer & U. Schütte, Trans.). München: Artemis.

Payr, S., Werner, F. & Werner, K. (2015). Potential of Robotics for Ambient Assisted Living. Wien: FFG, benefit.

Pohl, V., Kasper, H., Kochanowski, M. & Renner, T. (2017). Zukunftsstudie 2027. Stuttgart: Fraunhofer Verlag.

Rammert, W. (2009). Hybride Handlungsträgerschaft: Ein soziotechnisches Modell verteilten Handelns. In O. Herzog & T. Schildhauer (Hrsg.), Intelligente Objekte (S. 23-33). Berlin: Springer.

Rammert, W. (2016). Technik – Handeln – Wissen: Zu einer pragmatistischen Technik-und Sozialtheorie. Wiesbaden: Springer.

Rammert, W. & Schubert, C. (2017). Technik. In R. Gugutzer, G. Klein & M. Meuser (Hrsg.), Handbuch Körpersoziologie (Bd. 2: Forschungsfelder und Methodische Zugänge, S. 349-363). Wiesbaden: Springer.

Rammert, W. & Schulz-Schaeffer, I. (2002). Technik und Handeln – Wenn soziales Handeln sich auf menschliches Verhalten und technische Abläufe verteilt. In W. Rammert & I. Schulz-Schaeffer (Hrsg.), Können Maschinen handeln? Frankfurt/New York: Campus Verlag.

Rao, A. S. & Georgeff, M. P. (1995). BDI Agents: From Theory to Practice. In ICMAS, San Francisco, California.

Reeves, B. & Nass, C. (1996). The Media Equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places: CSLI Publications.

Reiser, U., Jacobs, T., Arbeiter, G., Parlitz, C. & Dautenhahn, K. (2013). Care-O-bot® 3–Vision of a robot butler. In R. Trappl (Hrsg.), Your Virtual Butler (S. 97-116). Heidelberg: Springer.

Richter, K. (2017). Gesundheits-Roboter für Senior/innen: Neue Informations- und Kommunikationstechnologien in der alternden Gesellschaft (Bd. 6). Ilmenau: Universitätsverlag Ilmenau.

Rosenthal-von der Pütten, Krämer, N. C., Maderwald, S., Brand, M. & Grabenhorst, F. (2019). Neural Mechanisms for Accepting and Rejecting Artificial Social Partners in the Uncanny Valley. Journal of Neuroscience, 2956-18.

Saffiotti, A., Broxvall, M., Gritti, M., LeBlanc, K., Lundh, R., Rashid, J. et al. (2008). The PEIS-Ecology Project: Vision and Results. In International Conference on Intelligent Robots and Systems, Nizza, Frankreich.

Salem, M., Weiss, A., Baxter, P. & Dautenhahn, K. (2015). New Frontiers in Human-Robot Interaction. In 4th International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction, Canterbury, UK.

Samani, H., Saadatian, E., Pang, N., Polydorou, D., Fernando, O. N. N., Nakatsu, R. et al. (2013). Cultural robotics: The culture of robotics and robotics in culture. International Journal of Advanced Robotic Systems, 10.

Schäfer, U., Arnold, F., Ostermann, S. & Reifers, S. (2013). Ingredients and Recipe for a Robust Mobile Speech-enabled Cooking Assistant for German, KI 2013: Advances in Artificial Intelligence (S. 212-223). Koblenz.

Schmitt-Sausen, N. (2019). Pflege: Pepper bezaubert in Unterfranken. Deutsches Ärzteblatt, 17/2019.

Schubert, J., Leonhardt, S., Schneider, M., Neumann, T., Gill, B. & Teich, T. (2016). Smarte Quartiere 2050–flexibel, resilient und intelligent, Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen (S. 129-137). Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität.

Schulz, T. (2014). Larry und die Mondfahrer. Spiegel Online, 10/2014.

Schürer, O., Müller, C., Hubatschke, C. & Stangl, B. (2016). Raum-Spiel: Generieren eines kulturellen Raummodells durch Mensch-Roboter Interaktion. In R. Weidner (Hrsg.), Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen (S. 285-294). Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität.

Schürer, O., Stangl, B., Hubatschke, C. & Müller, C. (2018). Experiments with a First Prototype of a Spatial Model of Cultural Meaning through Natural-Language Human-Robot Interaction. Technologies, 6(1), 6.

Schürer, O., Stangl, B., Müller, C. & Hubatschke, C. (2017). A first prototype of a space model of cultural meaning by natural-language human-robot interaction, International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (S. 339-345). Island of Rhodes, Greece: ACM.

Sciutti, A., Mara, M., Tagliasco, V. & Sandini, G. (2018). Humanizing Human-Robot Interaction. IEEE Technology and Society Magazine, 37(1), 22-29.

Sidewalk Labs. (2019). Sidewalk Labs is reimagining cities to improve quality of life. Verfügbar unter: https://sidewalklabs.com [Zugriff: 09.04.2019].

Siio, I., Hamada, R. & Mima, N. (2007). Kitchen of the future and applications. In International Conference on Human-Computer Interaction, Peking, China.

Smart, W. D., Pileggi, A. & Takayama, L. (2010). What Do Collaborations with the Arts Have to Say About Human-Robot Interaction?, Human-Robot Interaction. Osaka, Japan.

Socher, R. (2019). Künstliche Intelligenzen überlegen nicht, was sie nach Feierabend tun. In J. Wegner (Hrsg.), Die Zeit (Bd. 17, S. 29-30). Hamburg: Zeitverlag Gerd Bucerius.

Solomon, M. (2018). Meet Amelia, IPSoft’s Strikingly Human-Seeming AI: What She Means For Customer Support And Society. Verfügbar unter: https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2018/05/14/meet-amelia-ipsofts-strikingly-human-seeming-ai-what-she-means-for-customer-support-and-society/#2c88db6d5986 [Zugriff: 13.05.2019].

SPARC. (2016). Robotics 2020 Multi-Annual Roadmap. For Robotics in Europe: Horizon 2020 Call ICT-2017 (ICT-25, ICT-27 & ICT-28) (No. B 02/12/2016).

Statistik Austria. (2015). Ausstattungsgrad der privaten Haushalte – Zeitvergleich.

Stoetzer, S. (2008). Space thinks? Soziologische Raumkonzepte. Berlin: Schriftfassung Vortrag 18.04.2008.

Ströker, E. (1977). Philosophische Untersuchungen zum Raum. Frankfurt: Klostermann.

Syrdal, D. S., Dautenhahn, K., Koay, K. L., Walters, M. L. & Ho, W. C. (2013). Sharing Spaces, Sharing Lives – The Impact of Robot Mobility on User Perception of a Home Companion Robot. In International Conference on Social Robotics, Bristol, UK.

Sziebig, G. & Korondi, P. (2015). Effect of Robot Revolution Initiative in Europe–Cooperation possibilities for Japan and Europe. IFAC-PapersOnLine, 48(19), 160-165.

Trappl, R. (2013). Your Virtual Butler (Bd. 7407). Berlin: Springer.

Treusch, P. (2017). Humanoide Roboter als zukünftige assistive Akteure in der Küche? Einblicke in die Herstellung eines Robot Companions. In P. Biniok & E. Lettkemann (Hrsg.), Assistive Gesellschaft (S. 251-274): Springer.

Trujillo-Pisanty, D. (2011). With Robots. Verfügbar unter: http://www.trujillodiego.com/work/withrobots.html [Zugriff: 24.04.2019].

Turing, A. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59, 433-460.

Turkle, S. (1984). The second self: Computers and the human spirit. New York: Simon & Schuster.

Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books.

Varvadoukas, T., Giannakidou, E., Gómez, J. V. & Mavridis, N. (2012). Indoor Furniture and Room Recognition for a Robot Using Internet-Derived Models and Object Context. In 10th International Conference on Frontiers of Information Technology, Islamabad, India.

Verdicchio, D. (2008). Donna Haraway: The Companion Species Manifesto – Dogs, People, and Significant Otherness. Traverse: Zeitschrift für Geschichte, 15(3), 162-163.

Wagner, G. (1994). Vertrauen in Technik. Zeitschrift für Soziologie, 23(2), 145-157.

Wallach, W. & Allen, C. (2009). Moral Machines: Teaching Robots Right from Wrong. Oxford: Oxford University Press.

Walters, M. L., Dautenhahn, K., Koay, K. L., Kaouri, C., Boekhorst, R. t., Nehaniv, C. et al. (2005). Close encounters: Spatial distances between people and a robot of mechanistic appearance. In 5th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, Tsukuba, Japan.

Wang, L., Rau, P.-L. P., Evers, V., Robinson, B. K. & Hinds, P. (2010). When in Rome: the role of culture & context in adherence to robot recommendations. In Proceedings of the 5th ACM/IEEE international conference on Human-robot interaction.

Washida, Y. (2005). Collaborative structure between Japanese high-tech manufacturers and consumers. Journal of Consumer Marketing, 22(1), 25-34.

Weber, M. (1985). Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. In J. Winckelmann (Hrsg.), Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (S. 426-474). Tübingen.

Weidner, R. & Karafillidis, A. (2018). Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen. In Band zur dritten Transdisziplinären Konferenz Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen, Hamburg.

Weiser, M. (1991). The Computer for the 21st Century. Scientific American, 265(3), 94-104.

Weiser, M. (1993). Ubiquitos Computing. Computer 10, 71-72.

Weiss, A., Bernhaupt, R., Tscheligi, M. & Yoshida, E. (2009). Addressing user experience and societal impact in a user study with a humanoid robot. In Proceedings of the AISB symposium on new frontiers in human-robot interaction. Edinburgh, UK.

Welge, J., Hassenzahl, M. & Schwarz, S. (2016). Zur Gestaltung autonomer sozialer Assistenzsysteme für einen freudvollen und bedeutungsvollen Alltag. In Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen, Hamburg.

Wiener, N. (1950). The human use of human beings: Cybernetics and society. Boston: Houghton Mifflin.

Williams, J. (2017). Google wants to build a city. Verfügbar unter: https://statescoop.com/google-wants-to-build-a-city/ [Zugriff: 30.04.2019].

Wittgenstein, L. (2003). Philosophische Untersuchungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

WKÖ. (2017). Demografische Entwicklung in Österreich. Verfügbar unter: https://news.wko.at/news/oesterreich/Demografische_Entwicklung_in_Oesterreich.html [Zugriff: 10.05.2019].

Young, J. E., Sung, J., Voida, A., Sharlin, E., Igarashi, T., Christensen, H. I. et al. (2011). Evaluating human-robot interaction. International Journal of Social Robotics, 3(1), 53-67.

Zheng, S. (2017). Chinese firm halves worker costs by hiring army of robots to sort out 200,000 packages a day. Verfügbar unter: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2086662/chinese-firm-cuts-costs-hiring-army-robots-sort-out-200000 [Zugriff: 13.05.2019].

Złotowski, J., Proudfoot, D., Yogeeswaran, K. & Bartneck, C. (2015). Anthropomorphism: Opportunities and Challenges in Human–Robot Interaction. International Journal of Social Robotics, 7, 347-360.